Douglas' Space

DARPA가 생각하는 인공지능, 미래 무기체계의 핵심 본문

컴퓨과학 및 인공지능의 아버지라 불리는 앨런튜링은 38세에 쓴 논문에서 기계가 “이미테이션게임”이라는 테스트를 통과한다면 지능이 있다고 이야기할 수 있을 것이라 제안하였습니다. 이미테이션게임을 우리는 “튜링테스트(Turing Test)”라고 부르고 있으며 일종의 블라인드 테스트와 같습니다. 사람이 보이지는 않는 곳에 있는 기계와 대화를 할 때 기계를 사람처럼 인식한다면 이 기계는 지능이 있다고 할 수 있다는 것입니다.

다시 말해 인공지능은 “기계에 의해 사람처럼 행동하게 하는 것”으로 이해할 수 있으며(이를 사람의 대리인의 뜻으로 지능형 에이전트라고 함), 이러한 사람의 일을 대신하는 에이전트를 개발하기 위해 컴퓨터라는 기계장치를 개발하였고 이때부터 인공지능 개발은 이미 시작되었다고 할 수 있습니다.

따라서 컴퓨터시스템의 발전을 살펴보면 인공지능의 개념을 쉽게 이해할 수 있을 것으로 생각합니다. 다시 말해 인공지능은 지능형 소프트웨어 시스템(소프트웨어가 모든 기능을 담당하고 하드웨어는 소프트웨어를 실행시키는 범용컴퓨터의 역할만 수행하는 시스템) 이라는 결론에 이를 수 있습니다. 더욱 좁게는 프로그램으로 구현되는 계산 논리인 알고리즘이 인공지능이라고 해도 과언이 아닙니다.

DARPA는 미국의 국방과학기술을 선도하는 조직으로 미국 만이 아니라 전세계의 과학기술을 이끌고 있다고 해도 과언이 아닐정도로 우리의 생활과 밀접한 기술들을 개발하고 실현하고 있습니다. 여러분이 잘 아는 인터넷, 자율주행, GPS 등 너무나도 유명한 기술을 개발하여 인류의 생활에 이바지하고 있다고 해도 과언이 아닙니다. 이러한 DARPA가 현재 인공지능 연구개발에 매우 큰 비중을 두고 기술개발을 진행하고 있습니다. 이번 글에서는 DARPA가 생각하는 인공지능은 무엇이고 왜 이에 관심을 갖고 투자하고 있는지 살펴보고자 합니다.

DARPA의 인공지능 정의

DARPA는 인공지능을 “정보를 처리하는 프로그램화된 능력”이라고 정의하고 있습니다. 프로그램은 수학적 함수와 유사한 Function이라는 프로그램 단위의 집합과 같습니다. 소프트웨어 시스템을 포함한 모든 개방시스템(open system)들을 구성하는 기본단위는 “입력-처리-출력”의 형태인 Function의 집합체라고 할 수 있습니다. Function안에는 조건문으로 구성된 규칙의 집합인 알고리즘으로 구현되어 있습니다. 다시말해 어떤 조건에 따라 결정을 하고 이 결정에 따른 명령을 수행합니다. 이러한 관점에서 결국 지능이란 결정을 위한 규칙의 집합이라고 생각할 수 있습니다. (모델링-시뮬레이션에서의 모의논리의 개념도 이와 유사합니다.) 이러한 프로그램 규칙의 집합인 알고리즘을 사람이 결정하는 것이 아니라 프로그램 스스로 결정할 수 있도록 자동화(automation)에서 자율화(autonomy)의 개념으로 발전시키는 것이 인공지능의 역사이며 다른 말로 소프트웨어시스템의 개발 역사라고 할 수 있습다.

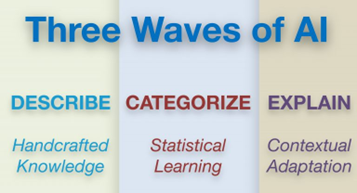

DARPA는 인공지능의 발전단계를 아래 그림처럼 3세대로 구분하고 있다.

1세대의 Handcrafted Knowledge은 지시표현을 기반으로 한 기호주의 인공지능(Symbolic AI)이라고 부릅니다. 2세대의 Statistical Learning은 현재 가장 각광을 받고 있는 인공신경망을 이용한 연결주의 인공지능(Connectionism AI)입니다. 마지막 제3세대는 Contextual Adaptation으로 규정하고, 기존의 딥러닝에 의한 단점을 보강하여 특정 상황에 적응하고 설명이 가능한 인공지능을 목표로하며, 이를 상황인지 인공지능 (Contxtual AI)이라고 부릅니다.

Handcrafted Knowledge

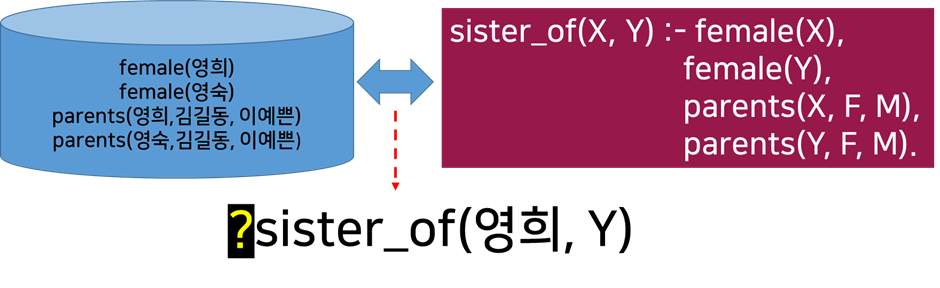

인간의 지식을 사실과 논리적 추론 규칙이라는 요소로 표현하고(이를 Knowledge Representation이라고 함), 추론엔진(Inference Engine)을 통해 삼단논법에서 처럼 추론을 수행하는 인공지능 기술을 의미합니다. 아래의 그림은 Prolog라는 프로그래밍언어로 표현된 지식표현의 간단한 예입니다. (Knowledge Representation은 Logic이나 Ontololy 등의 다양한 형태가 존재합니다.)

그림의 왼쪽을 사실(fact)이라고 하며, 오른쪽을 사실로 부터 추론할 수 있는 논리적 추론 규칙(predicate logic)이라고 합니다. 왼쪽의 사실로 부터는 “영희”와 “영숙”이는 여자이고, 이들의 부모가 “김길동”, “이예쁜”이라는 것을 알 수 있습니다. 오른쪽의 추론규칙을 설명하면 X, Y가 여자이고, X, Y의 부모가 모두 같은 F, M이라고 한다면 자매관계라는 규칙을 기술하고 있습니다. 이러한 지식베이스에서 “영희의 자매는 누구인가?”를 질의하면 시스템은 추론엔진을 통해 “영숙”이라고 답을 추론할 수 있습니다.

DARPA는 인공지능의 능력를 인지(Perceiving), 학습(Learning), 추상(Abstracting), 추론(Reasoning)의 4가지로 설명하고 있습니다. 그러나 Handcrafted Knowledge는 추론이라는 능력 이외에 다른 능력이 존재하지 않습니다. 또한 개발자가 한땀 한땀 지식을 구축하고 정해진 규칙에 따라 수행되므로 정의된 알고리즘의 범위를 크게 벗어나지 않으며, 학습이라는 과정이 없어 계속적으로 개발자가 지식을 확장해야 하는 문제점이 존재합니다. 이 기술이 적용된 시스템을 보통 의사, 변호사 등과 같은 전문직의 지식을 표현하여 원하는 문제를 해결한다고 하여 전문가시스템(Expert System)이라고 하였습니다.

Statistical Learning

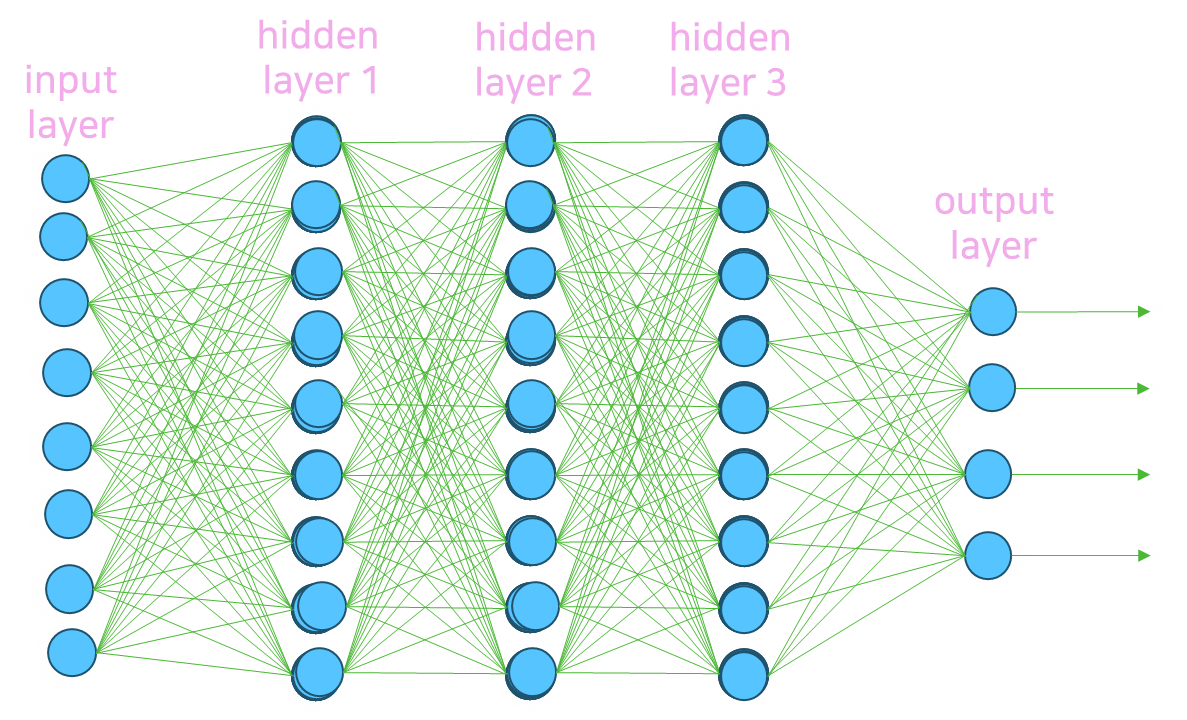

동시에 일부 과학자들은 인간의 뇌를 모방하여 인공지능을 실현하려고 노력하였습니다. 다시말해 뇌를 구성하는 신경세포인 뉴런(Neuron)으로 구성된 신경망(Neural Network)를 모방하여 기계의 지능을 구현하고자 하였습니다. 아래 그림은 인간의 신경세포인 뉴런을 수학적 합성함수로 모델링한 것을 표현하고 있습니다.

뉴런의 입력신호를 전달하는 수상돌기(Dendrite)를 입력 값 [ x0, ..xn] 벡터로, 뉴런과 뉴런들이 연결되어 학습과 기억의 실체가 되는 시냅스를 [w0, .. wn] 벡터 로(가중치, 모델 파라미터라고 하며 이 파라미터의 값을 조정하는 것을 학습이라고 함) 정의합니다. 세포체(Cell Body)는 입력과 가중치의 곱의 합인 함수(∑)로, 뉴런의 전기적인 활성화를 활성화함수(f)로 모델링합니다. 이렇게 하여 2개의 함수를 합성함수로 하는 하나의 인공뉴런을 여러개 연결하여 합성함수의 집합으로 아래와 같이 인공신경망을 구성합니다. 가운데 존재하는 인공뉴런들을 은닉층(hidden layer)이라고 하는데, 이 은닉층의 갯수가 많은 것을 딥뉴럴넷(Deep Neural Net)이라고 지칭하며 이러한 신경망을 학습하는 것을 특별히 딥러닝(Deep Learning)이라고 합니다.

따라서 딥뉴럴넷의 깊이가 깊고 많은 데이터로 학습을 수행할 수록 정확도가 높습니다. 요즈음 초거대 언어모델의 척도가 되는 것이 파라미터의 갯수입니다. 그러나 모델의 파라미터가 학습하는 데이타의 샘플에 따라서 확률적으로 결정되고 이 파라미터가 어떻게 추론에 관여하는 지를 설명하기가 어렵다는 단점이 존재하여 안전을 요구하는 시스템에서의 신뢰성에 문제가 제기되고 있습니다.

Contextual Adaptation

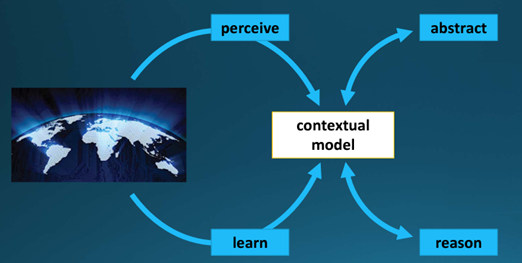

Contextual Adapation은 딥러닝으로 대변되는 현재의 인공지능이 갖고 있는 문제점을 극복하기 위해 상황을 충분히 인지하고 설명할 수 있어야 하며, 사용자가 충분히 인공지능을 제어할 수 있어야 하고 사용자의 환경이 변경되어도 해당 환경에 적용이 가능한 인공지능을 목표로 하고 있습니다.

이러한 목표를 달성하기 위해 아래 그림처럼 크게 설명 가능하고 상식을 참조하여 추론이 가능 할 수 있는 인공지능 모델(contextual model)을 구축하고 이를 기반으로 추상화 및 추론을 수행하는 형태로 진화할 것으로 예상됩니다. 이와 유사한 개념으로 IBM와 MIT에서는 1세대와 2세대의 인공지능을 혼용하는 Neuro-Symbolic AI라는 방향으로 연구개발을 진행하고 있습니다. DARPA에서는 ANSR(Assured Neuro-Symbolic Reasoning)이라는 프로그램을 수행하고 있으며, 딥뉴럴넷을 통해 인간의 상식과 같은 배경지식을 동시에 학습하는 방법으로 연구를 진행하고 있습니다.

결론

DARPA는 인공지능을 “정보를 처리하는 프로그램화된 능력”이라고 정의하고 있습니다. 이러한 정의는 인공지능은 소프트웨어 도구이며, 기존의 프로그램과 다를 바가 없다는 것을 의미합니다. 소프트웨어 시스템이 진화해 가는 당연한 방향일 뿐입니다. 따라서 모든 사람이 사무자동화 도구를 사용하듯이 각자의 자리에서 업무의 효율성, 품질 및 생산성을 높이기 위해 인공지능을 적용하도록 노력하는 것은 당연한 일이 될 것입니다.

DARPA는 인공지능의 무기체계 적용은 Contextual Adaption으로 진화할 것이며, 인공지능을 적용하기 위한 궁극의 목표는 모자이크전(Mosaic Warfare)을 성공적으로 수행할 MUMT(Maned-Unmaned Teaming) 기반의 유무인 복합체계를 획득하는 것이라고 목표를 설정하고 있습니다. 우리도 이러한 관점에서 연구개발 전략을 수립하고, 연구개발환경을 이에 적합한 형태로 꾸준히 변화시켜나가는 노력을 게흘리 해서는 안될 것입니다. 인공지능의 윤리적 문제, 예측하기 어려운 문제 등으로 인공지능 기술을 무기체계에 적용하지 않는다면 우리에게 희망이 없습니다.

"무기는 설사 백년동안 쓸일이 없다해도, 단 하루도 갖추지 않을 수 없다" (정약용의 목민심서 중에서)

'Thinking Diary > Defense' 카테고리의 다른 글

| JADC2: 미래 전쟁의 신경망, 합동 전영역 지휘통제란? (0) | 2025.09.23 |

|---|---|

| 深度의 위협: 미 해군의 '아킬레스건'을 노리는 중국의 비밀병기 (0) | 2025.09.08 |

| 현대 전쟁의 판도 변화: 서방 군사 전략의 변화 (0) | 2025.09.06 |

| 미래의 전투 개념, Mosaic Warfare (0) | 2024.03.10 |

| Hybrid Warfare가 주는 기술적 교훈 (0) | 2022.05.02 |